TS - Analogique/Numérique – Transmission de l'information

1/Numérisation

a)Signal analogique et signal numérique :

Définitions :

*un signal analogique est une fonction continue du temps . Exemple : un micro qui reçoit une onde acoustique reçoit un signal analogique.

*un signal numérique est une fonction discontinue du temps. Exemple:une antenne

qui réceptionne la TNT reçoit un signal numérique.

Lorsqu'on passe du signal analogique au signal numérique , tout se passe comme si l'on relevait des valeurs instantanées du signal analogique à intervalles de temps réguliers (quantification du signal) .

b)Fréquences et périodes .

*Sur le graphique ci-dessus T est la période du signal analogique. f=1/T est la fréquence correspondante.

*Te est appelée « période d'échantillonnage ». Fe=1/Te est la fréquence d'échantillonnage .

Influence de la fréquence d'échantillonnage (animation) : echantillonnage.swf

c)Théorème de Shannon :

Le théorème de Shannon stipule que pour pouvoir numériser correctement un signal, il faut échantillonner à une fréquence double (ou supérieure) à la fréquence du signal analogique que l'on échantillonne.

d)Concertisseur analogique-numérique – convertisseur numérique-analogique

*Un convertisseur analogique-numérique permet de transformer en valeurs numériques un phénomène variant dans le temps

*Les convertisseurs numérique-analogique permettent de restituer un signal numérique en signal analogique.

II/Codage binaire :

a)le système binaire :

ce système ne contient que 2 chiffres : 0 et 1. Il est particulièrement bien adapté aux circuits électroniques : un interrupteur est soit ouvert , soit fermé . A chacun de ces états on peut faire correspondre les chiffres du système binaire.

Les informaticiens utilisent le mot « bit » : c'est un chiffre binaire , c'est à dire 0 ou 1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unité_de_mesure_en_informatique

b)nombre de bits et nombre d'états

exemple : avec 3 bits , nous pouvons obtenir 8 états : 23

Valeur binaire |

Valeur décimale |

000 |

0 |

001 |

1 |

010 |

2 |

011 |

3 |

100 |

4 |

101 |

5 |

110 |

6 |

111 |

7 |

Transcription binaire- décimal : Il faut tenir compte du positionnement (poids) des bits :

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

24*1 |

23*0 |

22*0 |

21*1 |

20*0 |

Ainsi 10010binaire = 24*1+21*1=16+2=18décimal .

c)Octets , mégaoctets , gigaoctets :

1 octet = 8 bits .

(ne pas confondre bit et byte : le mot « byte » est le mot anglais pour désigner un octet)

*1 ko = 210 = 1024 octets (de l'ordre de 1000 octets)

*1 Mo = 220 =1048576 octets (de l'ordre de 106 octets)

*1 Go = 230 = 1073741824 octets (de l'ordre de 109 octets)

III/Images numériques :

a)fichier numérique : Un fichier numérique est une succession de nombres binaires (les bits)

b)Fichier image bitmap :

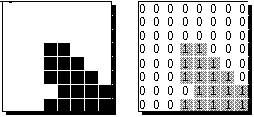

Schéma de principe d'un bitmap noir et blanc :

Une image est constituée d'un ensemble de points appelés pixels (PICture ELement) Le pixel représente ainsi le plus petit élément constitutif d'une image numérique. L'ensemble de ces pixels est contenu dans un tableau à deux dimensions constituant l'image .

On appelle définition le nombre de points (pixel) constituant l'image, c'est-à-dire sa « dimension informatique » . Une image possédant 640 pixels en largeur et 480 en hauteur aura une définition de 640 pixels par 480, notée 640x480.

La résolution détermine par contre le nombre de points par unité de surface, exprimé en points par pouce (PPP, en anglais DPI pour Dots Per Inch); Une résolution de 300 dpi signifie donc 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce carré ce qui donne donc 90000 pixels sur un pouce carré. La résolution de référence de 72 dpi nous donne un pixel de 1"/72 (un pouce divisé par 72) soit 0.353mm.

c)Codage de la couleur

Une image est donc représentée par un tableau à deux dimensions dont chaque case est un pixel. Pour représenter informatiquement une image, il suffit donc de créer un tableau de pixels dont chaque case contient une valeur. La valeur stockée dans une case est codée sur un certain nombre de bits déterminant la couleur ou l'intensité du pixel, on l'appelle profondeur de codage (parfois profondeur de couleur). Il existe plusieurs standards .

*le codage RVB 24 bits.

Un pixel est lui-même constitué de 3 sous-pixels : cela repose sur la trichromie :est le principe permettant de reproduire un très grand nombre de couleurs à partir de trois couleurs de base : le rouge, le vert et le bleu en RVB.

En codage 24 bits (3 octets) , l'intensité lumineuse de chaque sous-pixel pourra prendre 28 =256 valeurs (nombre d'états que l'on peut obtenir avec un octet). Cela signifie qu'un pixel peut prendre 256*256*256=16777216 couleurs (environ 16 millions de couleurs)

*le codage 24 bits en niveaux de gris:les 3 sous-pixels associés à un pixel prennent la valeur (ce qui revient à associer un octet à chaque pixel). Ainsi un pixel pourra prendre 256 (un octet) nuances de gris allant du noir au blanc .

d)Poids d'une image :

Pour connaître le poids (en octets) d'une image, il est nécessaire de compter le nombre de pixels que contient l'image. Le poids de l'image est alors égal à son nombre de pixels que multiplie le poids de chacun de ces éléments.

Prenons l'exemple d'une image RVB 24 bits de 640x480 pixels :

nombre de pixels : 640*480=307200 ; poids de chaque pixel : 3 octets ; poids de l'image:307200*3=921600 octets et par conséquent le poids de l'image en ko est de 921600/1024=900 ko

d)Quelques autres formats :

La plupart des images sont compressées :

Format |

Type |

Compression données |

Nombre de couleurs |

Affichage progressif |

Usage |

BMP |

matriciel |

non |

de 2 à 16 millions |

non |

Image non dégradée ; Taille fichier importante. |

JPG |

Matriciel |

oui |

16 millions |

oui |

Taux de compression réglable ; Perte de qualité. |

GIF |

Matriciel |

oui |

De 2 à 256 couleurs |

oui |

Pas de perte de qualité ; Usage pour Internet. |

TIFF |

Matriciel |

oui |

16 millions |

non |

Pas d’usage Internet |

PNG |

Matriciel |

oui |

de 2 à 16 millions |

Oui |

Recommandé pour Internet |

SVG |

Vectoriel |

oui |

16 millions |

non |

Usage cartographie, animations |

IV/Stockage optique :

Le Compact Disc (ou CD) a été officiellement lancé en octobre 1982. En 1984, les spécifications du Compact Disc ont été étendues afin de lui permettre de stocker des données numériques.

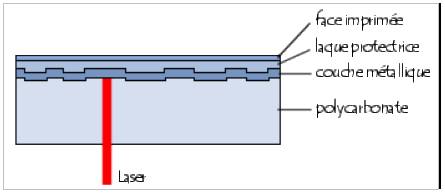

a)les CD achetés dans le commerce (ou CD pressés)

Le CD est constitué d'un substrat en matière plastique (polycarbonate) et d'une fine pellicule métallique réfléchissante (or 24 carat ou alliage d'argent). La couche réfléchissante est recouverte d'une laque anti-UV en acrylique créant un film protecteur pour les données. Enfin, une couche supplémentaire peut être ajoutée afin d'obtenir une face supérieure imprimée.

La couche réfléchissante possède de petites alvéoles. Ainsi lorsque le laser traverse le substrat de polycarbonate, la lumière est réfléchie sur la couche réfléchissante, sauf lorsque le laser passe sur une alvéole, c'est ce qui permet de coder l'information.

Cette information est stockée sur 22188 pistes gravées en spirales (il s'agit en réalité d'une seule piste concentrique).

Les CD achetés dans le commerce sont pressés, c'est-à-dire que les alvéoles sont réalisées grâce à du plastique injecté dans un moule contenant le motif inverse. Une couche métallique est ensuite coulée sur le substrat en polycarbonate, et cette couche métallique est elle-même prise sous une couche protectrice.

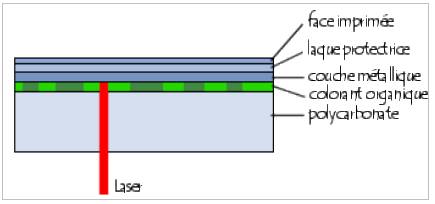

b)Les CD-R ou CD vierges

Les CD vierges par contre (CD-R) possèdent une couche supplémentaire (située entre le substrat et la couche métallique) composée d'un colorant organique pouvant être marqué (le terme brûler est souvent utilisé) par un laser de forte puissance (10 fois celle nécessaire pour la lecture). C'est donc la couche de colorant qui permet d'absorber ou non le faisceau de lumière émis par le laser.

Remarque : la durée de vie des CD-RW réinscriptibles ou des CD-R (estimée entre 5 et 100 ans), serait plus faible que celle d'un CD pressé.

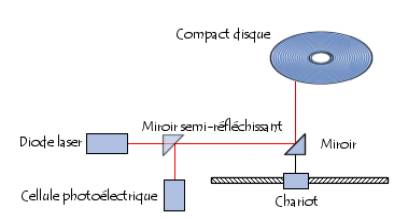

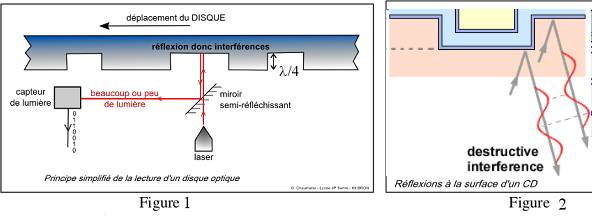

c)Schéma de principe du fonctionnement :

Animation :Le-lecteur-CD.swf

L'information numérique est stockée par une succession de creux et de plats (appelés cuvettes) disposés sur une piste à partir du centre du disque .

La tête de lecture est composé d'un laser émettant un faisceau lumineux et d'une cellule photoélectrique (ou photodiode) chargée de capter le rayon réfléchi. Le laser utilisé par les lecteurs de CD est un laser infrarouge (possédant une longueur d'onde de 780 nm) car il est compact et peu coûteux. Une lentille située à proximité du CD focalise le faisceau laser sur les alvéoles.

d)Codage des informations

Pour coder des données numériques, il faut une série de 0 et de 1. On pourrait

penser que les creux représentent les « 1 » et les plats les « 0 » (ou

vice-versa) mais la réalité est plus complexe.

Tous les creux et plats sont des « 0 » et c’est le passage d’un creux à un plat (ou l’inverse) qui représentera un « 1 ». En pratique, la cellule chargée de lire les données regarde l’état de la surface tous les 0,278 μm (notée T est appelée « taille d'un bit ») : s’il n’y a pas de transition, elle renvoie un « 0 », sinon elle renvoie un « 1 ». Toutes les 8 lectures (chaque lecture représente un bit), on obtient un octet qui contient l’information contenue sur le CD (texte, musique etc...).

Un CD contient environ 700 Mbits. Cela correspond à 74 minutes de musique (voire 80 min sur certains CD)

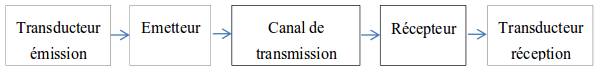

La piste physique est en fait constituée d'alvéoles d'une profondeur de 0,168µm, d'une largeur de 0,67µm et de longueur variable. Les pistes physiques sont écartées entre elles d'une distance d'environ 1.6µm. On nomme creux le fond de l'alvéole et on nomme plat les espaces entre les alvéoles.

e)Principe de la lecture des données

Le faisceau émis par la diode laser (figure 1) traverse un miroir semi- réfléchissant et va frapper la surface du disque. Il se réfléchit et interfère avec lui-même. L’onde résultante de cette interférence est renvoyée à un capteur de lumière (composé de 4 photodiodes).

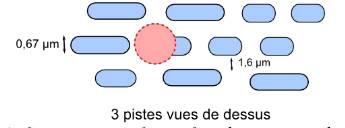

La profondeur de l'alvéole correspond à un quart de la longueur d'onde (figure 1) du faisceau laser, si bien que l'onde se réfléchissant dans le creux parcourt une moitié de longueur d'onde de plus que celle se réfléchissant sur le plat.

Il n'y a aucun contact mécanique et par conséquent aucune usure. Lorsque le faisceau est a cheval sur un plat et un creux (figure 2), il y a interférence destructrice entre les deux moitiés du faisceau et l'intensité lumineuse est

minimale. C'est grâce a la variation d'intensité lumineuse que l'on parvient a détecter le passage du faisceau entre un plat et un creux, ce qui représente un bit

f/Le problème de la diffraction

Le bloc optique est constitué d’une diode laser suivi d’une lentille convergente qui a pour rôle de faire converger le faisceau laser.

![]()

Les diamètres de la diode et de la lentille sont très faibles. Le faisceau

subit donc une diffraction et l’image donné par la lentille n’est pas un point

mais une petite tâche (appelée tâche d’Airy). On montre que dans ce cas, le

diamètre de la tache s’exprime :

NA est appelée ouverture numérique .Celle-ci dépend de la distance focale f' de la lentille et du diamètre D du faisceau à la sortie de la diode.

La taille de cette tache limite le nombre d’informations que peut stocker un CD car il faut que la tache du laser ne lise qu’une piste à la fois (et ne déborde pas sur les pistes voisines).

Pour augmenter la capacité de stockage, c'est-à-dire augmenter le nombre de creux par disque, il faut modifier la longueur d’onde du laser et l’ouverture numérique du bloc optique. C’est ainsi que sont nés le DVD et plus récemment le Blu-ray...

Le tableau ci-dessous permet de comparer différents supports optiques :

Type de support |

CD |

DVD |

HD-DVD |

Blu-ray |

Longueur d'onde |

780 nm |

658 nm |

405 nm |

405 nm |

NA |

0,45 |

0,65 |

0,65 |

0,85 |

Capacité |

700 Mo |

4,7 Gio |

15 Gio |

23 Gio |

Distance entre pistes |

1,6 µm |

0,74 µm |

0,32 µm |

0,4 µm |

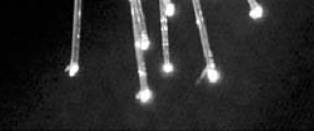

V/Procédés physiques de transmission :

a)Eléments d'une chaîne de transmission d'informations

La chaîne de transmission de l’information , dans sa structure fonctionnelle la plus simple, est constituée

-d’un émetteur

-d’un canal de transmission

-d’un récepteur.

b)Propagation libre et propagation guidée

La propagation d’un signal porteur d’informations est :

-guidée lorsque les signaux sont contraints de suivre une ligne de transmission entre l’émetteur et le récepteur ;

-libre lorsque les signaux peuvent se propager dans toutes les directions de l’espace.

c)Modes de transmission :

-Transmission par câble :La transmission par câble peut se faire avec des câbles coaxiaux ou des câbles

torsadés. Dans les câbles électriques, les informations sont transmises sous forme de signaux électriques.

-Transmission par fibre optique . Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d’être conducteur de la lumière ; on utilise le phénomène de réflexion totale.

-Transmission hertzienne :Les ondes hertziennes se propagent dans l’air sur de grandes distances et à

grande vitesse. Les ondes hertziennes sont donc un support de choix pour transmettre des informations

Pour une antenne émettrice, l’onde électromagnétique émise a la même fréquence que celle du signal électrique qui lui est transmis ; dans une antenne réceptrice, l’onde électromagnétique engendre un signal électrique de même fréquence.

Le passage d’un courant sinusoïdal dans un fil conducteur crée autour du fil une onde électromagnétique ; cette onde est constituée d’un champ électrique et d’un champ magnétique dont les valeurs varient en fonction du temps à la même fréquence que le courant sinusoïdal du fil.

Les ondes hertziennes sont détectées par des antennes.

Les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse c dans le vide et dans l’air et à une vitesse plus faible dans les autres milieux. Leurs propriétés sont les mêmes que celles de la lumière (réflexion, réfraction, diffraction...).

Les ondes hertziennes traversent la plupart des milieux matériels (bois, verre...) mais elles ne peuvent pas traverser les métaux.

Document : « La TNT : comment ca marche ? », janvier 2009.

La Télévision Numérique Terrestre ou TNT est un mode de diffusion terrestre de la télévision, dans lequel les signaux vidéo, audio et de données ont été numérisés, puis ordonnés dans un flux unique (on parle alors de multiplexage), avant d’être modulés puis diffusés, c’est-à-dire transportés jusqu’au téléspectateur via les ondes électromagnétiques.

***Le codage de source : En TNT, le codage MPEG appliqué à la vidéo et à l’audio permet de réduire la ressource nécessaire à la transmission d’un programme en préservant la qualité numérique et de garantir une excellente qualité des images et des sons et ce de manière constante. La norme MPEG2 a été retenue pour les chaînes gratuites en définition standard (SD), et le MPEG4 pour les chaînes payantes et les chaînes en Haute Définition (HD).

***Le multiplexage des programmes :Le numérique terrestre autorise la diffusion de 5 à 6 programmes audiovisuels SD sur la même fréquence, constituant ainsi un « multiplex de programmes » là où il n’y en avait

qu’un en analogique.

Les multiplex sont assemblés au niveau des têtes de réseau nationales, régionales ou locales ; ces deux dernières permettant l’insertion de programmes de proximité et la réalisation de décrochages locaux.

La possibilité d’insérer un système de contrôle d’accès, au niveau de la tête de réseau, favorise l’enrichissement de nouvelles offres de services telles que l’abonnement ou le paiement à la séance.

La technique du multiplexage permet également l’insertion de données associées telles que le sous-titrage, le système d’information (SI) facilitant la navigation entre les différents services du ou des multiplex, ainsi que les services interactifs.

***Le transport :Le transport du multiplex de programmes depuis la tête de réseau jusqu’aux sites de

diffusion peut se faire par satellite ou via le réseau terrestre (faisceaux hertziens, fibres

optiques).

***La diffusion : La modulation COFDM, principe retenu pour la diffusion en numérique terrestre, offre au

signal une meilleure résistance aux échos dus aux réflexions sur les obstacles naturels (arbres, montagnes...) ou artificiels (bâtiments), éléments caractéristiques d’une diffusion terrestre. Ce principe permet de dégager la ressource suffisante pour la diffusion de six multiplex numériques.

***La réception :Pour les téléspectateurs, la réception de la TNT se fait à partir des antennes râteaux indi-

viduelles ou collectives existantes. Plusieurs modes de réception de la TNT sont possibles :

– à partir d’un téléviseur analogique équipé d’un adaptateur numérique ;

– à partir d’un téléviseur numérique intégré ;

-à partir d’un téléviseur avec une antenne intérieure en réception en mode portable.

VI/ Caractéristiques d'une transmission

La qualité d’une transmission de données est en partie caractérisée par son débit et par l’atténuation que subit le signal.

a) Le débit binaire

Dans le cas d’une transmission d’un signal numérique, le débit binaire s’exprime en bits.s–1 (ou en octet.s –1) et représente la quantité de données numériques pouvant être transférée par unité de temps.

Si la transmission du signal comporte n bits sur une durée ∆t, le débit est défini par D=n /Dt

Le débit binaire est le plus souvent exprimé en bits par seconde (bit.s–1) ou un de ses multiples en employant les préfixes du système international : kbit.s–1, Mbit.s–1, Gbit.s–1.

[Le kilobit par seconde (kbit.s–1) est équivalent à 1 000 bit.s–1 mais on utilise plutôt : 1 kbit.s–1 = 210 bit.s–1

soit 1024 bits.s–1. Le mégabit par seconde (Mbit/s) est équivalent à 1000 kbit.s–1 soit 220 bit.s–1. ]

Le débit est aussi exprimé en octets par unité de temps au lieu de bits par unité de temps. Un octet par seconde équivaut à 8 bits par seconde.

Exemples de débits : ADSL : 8 Mbits/s ; ADSL2+ : 25 Mbits/s

Remarque :Dans le domaine de l'informatique, la bande passante indique - par abus de langage - un débit d'informations. Le terme exact est le débit binaire.

b)Coefficient d’atténuation

La qualité d’une transmission de données est caractérisée par son débit mais aussi par l’atténuation que subit le signal.

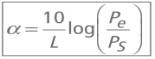

Lors d’une transmission, le signal subit un affaiblissement lié à la dissipation d’énergie ; la puissance Ps du signal en sortie est inférieure à la puissance Pe du signal en entrée. L’affaiblissement est d’autant plus important que la distance parcourue L par le signal est grande.

Cet affaiblissement est évalué par le coefficient d’atténuation a de la transmission défini par :

avec a en dB.m–1, L en m, Pe et Ps en W.

Remarque : bruit

Un signal peut aussi subir des distorsions dues aux perturbations extérieures (perturbations électromagnétiques, obstacles naturel, diffraction...). Ces perturbations sont appelées « bruit ».

VII/Exercices :

-Exercices résolus à travailler : 13 page 534 et 16 page 536

-Exercices à chercher :3,4,5,7,8,9,10,11,12,22,24 et 30 pages 532 et suivantes.

-Chercher exercice 3 page 543